La petite histoire des canuts

La fabrique lyonnaise

C’est une vieille organisation de type corporatif, née sous l’Ancien Régime, avec ses nombreux règlements dont les plus importants sont ceux de 1554, 1667 (Colbert) et 1744, destinés à normaliser et garantir la qualité des tissus de soie, mais aussi à préserver la main-mise d’une riche bourgeoisie urbaine, sur une population, dont on craint les révoltes. Cette fabrique, manufacture dispersée, comporte trois éléments.

C’est une vieille organisation de type corporatif, née sous l’Ancien Régime, avec ses nombreux règlements dont les plus importants sont ceux de 1554, 1667 (Colbert) et 1744, destinés à normaliser et garantir la qualité des tissus de soie, mais aussi à préserver la main-mise d’une riche bourgeoisie urbaine, sur une population, dont on craint les révoltes. Cette fabrique, manufacture dispersée, comporte trois éléments.

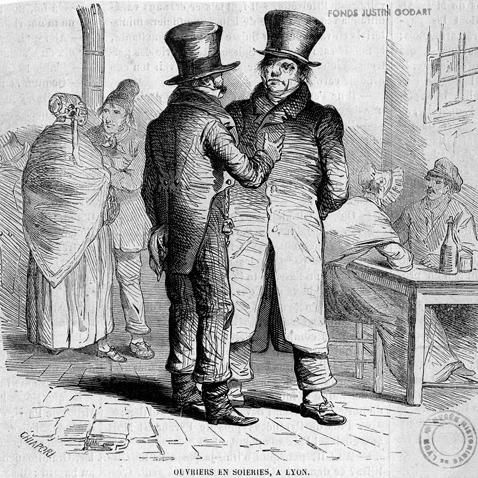

Les négociants

Les négociants, ou « marchands-fabricants » (entre 400 et 1000 entrepreneurs) font venir la soie, la font préparer (moulinage, teinture et ourdissage), ainsi que les dessins des tissus, qu’ils se chargeront d’écouler. Ils ne « fabriquent » pas, ils donnent ce travail à façon, selon un tarif qu’ils déterminent seuls le plus souvent. La majeure partie des négociants est installée au pied de la colline de la Croix-Rousse.

Les chefs d’ateliers ou maîtres-ouvriers

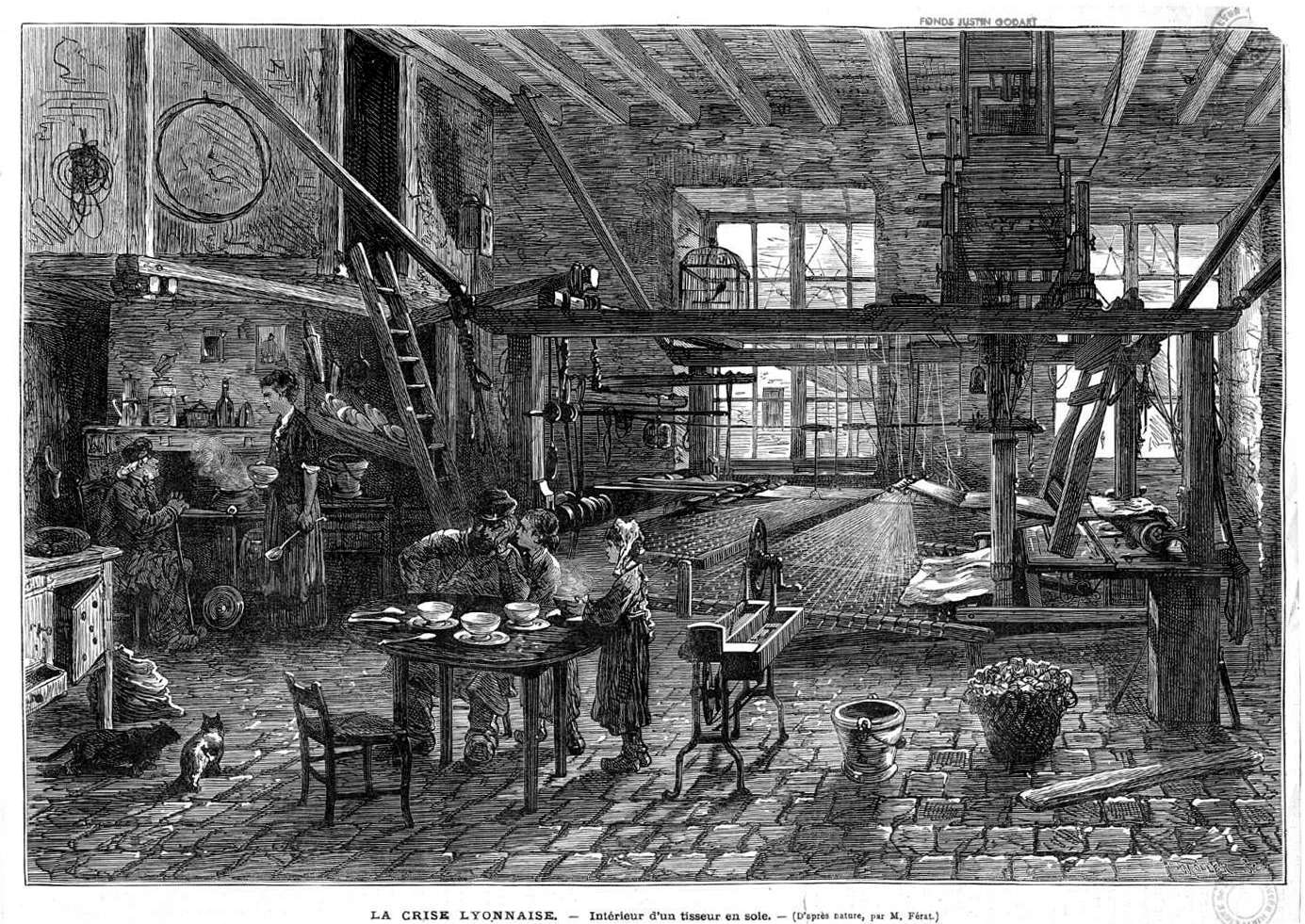

Au nombre d’environ 8000, dont la moitié à la Croix-Rousse, au sommet de l’activité au milieu du 19ème siècle. Propriétaires du matériel et parfois de l’atelier, ils travaillent et font travailler leur famille, des apprentis et compagnons, mais dépendent du “tarif” que leur octroient les négociants, et de la conjoncture économique, variable dans ce domaine de la fabrication de produits de luxe.

Le maître tisseur s’apparente davantage à un petit patron qu’à un ouvrier. C’est le maître tisseur qui discute du prix de la façon avec les fabricants. Lorsqu’ils sont d’accords, le fabricant fournit les fils de chaîne et les fils de trame nécessaires au tissage. Lorsqu’il s’agit de tissus façonnés, c’est aussi le fabricant qui fournit les cartons.

Les compagnons ou ouvriers

Au nombre de 40 000, environ, embauchés, souvent logés et nourris par le chef d’atelier et payés eux aussi aux pièces (environ la moitié du “tarif”). Ils ont le plus souvent des conditions de travail et d’existence très rudes.

Les grandes révoltes

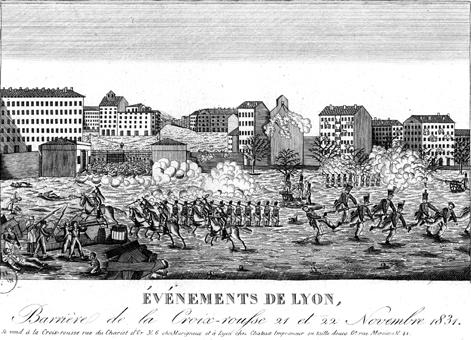

Les grandes révoltes des canuts au 19ème siècle (1831, 1834, 1848)

Cette épopée croix-roussienne, en plus de faire couler beaucoup d’encre, a suscité de vifs débats quant à la marque qu’elle a laissée sur l’histoire. Nous n’en ferons donc qu’un bref aperçu.

En débat

Le rôle de Joseph-Marie Charles dit JACQUARD, Lyon (1752-1834)

Inventeur fécond, encouragé par Napoléon, par la Ville de Lyon, et décoré par Louis XVIII ... Un bienfaiteur de l’humanité pour le soulagement apporté à la tâche des tisseurs et surtout à celle des enfants (sa statue est bien présente sur la place de la Croix-Rousse).

Inventeur fécond, encouragé par Napoléon, par la Ville de Lyon, et décoré par Louis XVIII ... Un bienfaiteur de l’humanité pour le soulagement apporté à la tâche des tisseurs et surtout à celle des enfants (sa statue est bien présente sur la place de la Croix-Rousse).

Pourtant, les critiques ne manquent pas. Alors qu’hier on le décriait pour le prix coûteux de sa mécanique et son manque d’efficacité immédiate, aujourd’hui le débat porte sur le nom de cette machine. On souhaiterait rendre justice aux inventeurs qui l’ont précédé (Falcon, Dangon, Vaucanson et Bouchon) ou qui l’ont améliorée (Breton). Dans tous les cas, le personnage de Jacquard est une personnalité complexe, que le spécialiste Jean Huchard a décortiquée sous presque tous ses aspects dans les différents Bulletins Municipaux Officiels de la Ville de Lyon.

Laissez vous conter l'histoire des Hommes et des métiers de la Soie.

Une lecture des bulletins officiels rédigés par Jean Huchard.

La soierie est officiellement implantée à Lyon sous l’impulsion de François Ier (après la première tentative infructueuse de Louis XI) : les premiers ateliers de production « d’étoffes d’or, d’argent et de soie » empruntent beaucoup aux Italiens très présents à Lyon depuis la Renaissance dans les foires et les banques. Mais là, le tissage de la soie à Lyon débute dès 1536, sous l’impulsion de Turquet et Naris, artisans tisseurs piémontais installés à Lyon.

La soierie est officiellement implantée à Lyon sous l’impulsion de François Ier (après la première tentative infructueuse de Louis XI) : les premiers ateliers de production « d’étoffes d’or, d’argent et de soie » empruntent beaucoup aux Italiens très présents à Lyon depuis la Renaissance dans les foires et les banques. Mais là, le tissage de la soie à Lyon débute dès 1536, sous l’impulsion de Turquet et Naris, artisans tisseurs piémontais installés à Lyon. L’architecture est fonctionnelle et robuste, avec de grandes fenêtres (pour la lumière) et un vaste espace sous plafond (4 mètres de hauteur en moyenne), afin d’y installer les métiers à tisser.

L’architecture est fonctionnelle et robuste, avec de grandes fenêtres (pour la lumière) et un vaste espace sous plafond (4 mètres de hauteur en moyenne), afin d’y installer les métiers à tisser. Un apprêteur de velours, Martin Buisson, prend la direction des troupes ainsi que le contrôle de la ville en s’opposant aux tentatives de pillage. Les chefs ouvriers, qui n’entrent dans le mouvement que pour défendre l’accord collectif et qui n’ont pas de visées politiques, déclarent même qu’ils ne veulent que « la loi et l’ordre » et ne savent pas très bien quoi faire de leur victoire. Le préfet et les autorités locales sont donc rétablis et le tarif est confirmé.

Un apprêteur de velours, Martin Buisson, prend la direction des troupes ainsi que le contrôle de la ville en s’opposant aux tentatives de pillage. Les chefs ouvriers, qui n’entrent dans le mouvement que pour défendre l’accord collectif et qui n’ont pas de visées politiques, déclarent même qu’ils ne veulent que « la loi et l’ordre » et ne savent pas très bien quoi faire de leur victoire. Le préfet et les autorités locales sont donc rétablis et le tarif est confirmé.